七雄争霸拜读:战国七雄争霸史深度解析与经典战役全览

战国七雄争霸史:群雄逐鹿的生存游戏

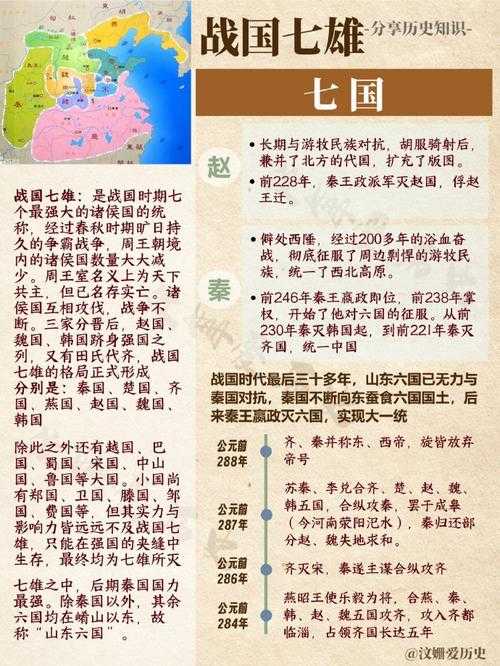

公元前5世纪至前3世纪,中国大地上演了一场持续两百余年的“生存游戏”——战国七雄争霸。齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七个强国,通过军事扩张、外交博弈与制度改革争夺霸权,最终由秦国完成统一。这段历史不仅是军事较量的舞台,更是中华文明从分裂走向集权的缩影。

七雄登场:谁有资格“参赛”?

周王室衰落导致诸侯割据,数百小国经兼并淘汰,最终形成七强格局:

七国地理与禀赋差异,注定其命运迥异——齐楚富而不强,燕韩弱而善守,赵魏强于一时,唯秦兼具改革决心与地缘屏障(函谷关)。

三大生存法则:变法、外交与歼灭战

1. 变法定生死

魏国李悝颁布《法经》,楚国吴起裁撤贵族,秦国商鞅实行军功爵制——不变法则亡国成共识。商鞅手段最彻底:废除世袭、奖励耕战、连坐治民,使秦“民勇于公战,怯于私斗”。对比齐国“文化繁荣但军备松弛”,变法深度决定国力上限。

2. 纵横术:没有永远的朋友

外交谋士(纵横家)主导合纵连横:

联盟脆弱性暴露无遗——楚国因贪地背弃盟友,燕国为私利灭齐(济西之战),最终被秦各个击破。

3. 歼灭战取代礼仪战

春秋时“战不过日、不追败军”的贵族礼仪彻底消亡,战国转向歼灭有生力量:

经典战役:决定历史走向的五场对决

1. 马陵之战(前341年)

魏国庞涓与齐国孙膑的终极对决。孙膑利用魏军轻敌心理,减灶示弱,诱敌至马陵险道,万弩齐发射杀庞涓。此战终结魏国霸权,开启齐秦东西对峙。

2. 伊阙之战(前293年)

韩魏联军24万据险防守,秦将白起集中兵力先击溃较弱的韩军,引发魏军溃退,斩首24万。此役奠定秦东出基础,六国再无力单独抗秦。

3. 鄢郢之战(前279年)

白起孤军深入楚境,水淹鄢城(死亡数十万),攻破楚国都城郢。楚迁都陈地后一蹶不振,长江中游尽归秦有。

4. 邯郸之战(前259-前257年)

长平惨败后,赵人哀兵死守都城三年,魏信陵君“窃符救赵”击败秦军。此战暴露秦扩张极限——后勤与民力透支时需暂缓攻势。

5. 灭齐之战(前221年)

秦以重金收买齐相后胜,不战而入临淄。齐王建投降,六国终结。

历史启示:为何是秦而不是其他六国?

1. 制度碾压:二十等爵制激活社会流动性

平民斩敌首一级即可授田宅、免赋税,而六国贵族仍垄断权力。秦军成为“平民上升通道”,战斗力空前。

2. 地缘优势:关中四塞之地攻守自如

东有函谷关,南有武关,西有散关,北有萧关,核心区(渭河平原)免受突袭,可从容调度资源。

3. 战略耐心:远交近攻分化对手

范雎提出“交远国打邻国”,避免多线作战。秦灭六国顺序(韩→赵→魏→楚→燕→齐)即是此策体现。

结语

战国七雄争霸的本质是资源、制度与战略的全面竞争。秦国胜在将国家彻底变为战争机器,而六国或因守旧(齐楚)、或因内斗(魏赵)、或因短视(燕韩)逐一消亡。这段历史提醒后人:在存亡竞争中,系统性创新远比局部优势更重要。