三国二张指的是哪两位人物?揭秘张昭与张纮的历史地位

三国二张:张昭与张纮的历史地位解析

三国时期的东吴政权中,孙策、孙权兄弟麾下谋士众多,其中“二张”被史家并称,指代张昭与张纮两位核心文臣。两人虽同姓且同为东吴奠基者,但性格迥异、分工不同,共同塑造了东吴早期的政治格局。

张昭:江东文臣之首

张昭(156年—236年)是徐州彭城人,少年时以博学闻名中原。东汉末年避乱南下,被孙策亲自登门邀请出山。孙策临终前托孤张昭,留下“若仲谋(孙权)不任事者,君便自取之”的遗言,可见其地位之重。

张昭的贡献集中于内政与礼法。孙权继位初期,江东局势动荡,张昭以严明法度稳定政局。他主导修订东吴律令,建立朝堂礼仪制度,并主持选拔寒门士子,削弱江东本土豪族的垄断。赤壁之战前,他主张“降曹安民”,虽被后世诟病为保守,但实则是基于东吴兵力薄弱、民生凋敝的务实考量。孙权称帝后未任命其为丞相,但张昭始终以“江东第一文臣”身份参与决策,晚年编修《春秋左氏传解》,成为东吴文化象征。

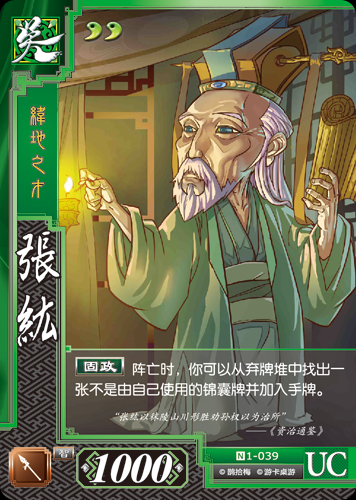

张纮:战略蓝图的设计师

张纮(153年—212年)来自徐州广陵,早年游学洛阳,精通经学与兵法。孙策创业初期,张纮在江淮为其规划了“据江东,观天下衅”的战略蓝图,提出“丹阳据险、吴会富庶、荆扬可图”的三步走方案,成为东吴立国纲领。

与张昭不同,张纮更擅长外交与战略设计。他代表孙策出使许昌,获得汉廷对江东的正式承认;又说服曹操放弃征讨江东,为孙权争取喘息之机。建安十七年(212年),他力主将统治中心迁至秣陵(今南京),断言“钟山龙蟠,石头虎踞,此帝王之宅”,奠定了南京作为六朝古都的基础。其临终前上呈的《勤政疏》,系统提出“轻徭薄赋、屯田强兵”政策,被孙权刻于府门警示。

历史评价的差异与共识

陈寿《三国志》将二人合传,称“张昭受遗辅佐,忠謇方直;张纮文理意正,有令名于世”。但裴松之注引《吴书》指出差异:张昭刚直敢谏,常触怒孙权;张纮则善用柔术,以典故劝谏。这种互补性恰恰维系了东吴政权的平衡。

现代史学界通过出土简牍研究发现,张昭主导的“限田令”抑制了豪强兼并,而张纮规划的建业城布局(如石头城要塞)经考古证实符合军事防御需求。两人的政策遗产贯穿东吴始终,直至西晋灭吴时,陆机仍感叹“二张遗策,守国根基”。

作为非武将集团的代表,“二张”证明了文臣在乱世中的独特价值。他们从制度建构到地缘谋划的实践,为后世留下“乱世重谋国,治世重谋政”的经典案例。