什么时空:探索未知维度的奥秘与科学解析

什么时空:探索未知维度的奥秘与科学解析

人类对时空的认知,始于脚下土地的延伸与昼夜更替的规律,但随着科学的发展,这种直观的体验逐渐被颠覆。从牛顿的绝对时空观到爱因斯坦的相对论,再到量子力学与弦理论的诞生,科学家们不断挑战着人类对时空维度本质的理解。本文将带您跨越常识边界,用科学语言解析时空的深层逻辑,并探索那些尚未被人类触及的维度奥秘。

一、经典理论中的时空:从绝对到相对

牛顿的经典力学曾将时间与空间视为固定不变的“舞台”,但爱因斯坦在1905年提出的狭义相对论打破了这一观念。他发现,当物体接近光速运动时,时间会变慢,空间会收缩,这种现象被称为“时间膨胀”与“长度收缩”。例如,宇航员在高速宇宙飞船中度过一年,地球上可能已过去十年。1915年的广义相对论进一步指出,质量会弯曲周围的时空,引力本质上是时空弯曲的几何效应——就像将保龄球放在弹性布上,周围的小球会向它滚动。

这一理论被多次验证:2015年,激光干涉引力波天文台(LIGO)首次探测到双黑洞合并产生的引力波,直接证实了时空涟漪的存在;全球定位系统(GPS)卫星也必须根据相对论修正时间误差,否则每天会产生约10公里的定位偏差。

二、量子世界中的时空:不连续的“像素”

当科学家将目光投向微观尺度时,时空的平滑性开始崩塌。量子力学揭示,能量与物质在极小尺度上呈现离散的“量子化”特性。由此引申出的“量子泡沫”假说认为,时空在普朗克尺度(10-35米)下会像沸腾的泡沫一样剧烈涨落。这种现象虽无法直接观测,但可通过黑洞研究间接验证:霍金辐射理论指出,黑洞边缘的量子涨落会导致粒子逃逸,最终引发黑洞蒸发。

更颠覆性的观点来自量子纠缠。两个纠缠粒子无论相隔多远都能瞬间影响彼此状态,这种“超距作用”似乎无视了时空的间隔。2022年诺贝尔物理学奖授予的三位科学家,正是通过实验证明量子纠缠的真实性,为“时空非局域性”提供了关键证据。

三、高维时空:弦理论与膜宇宙

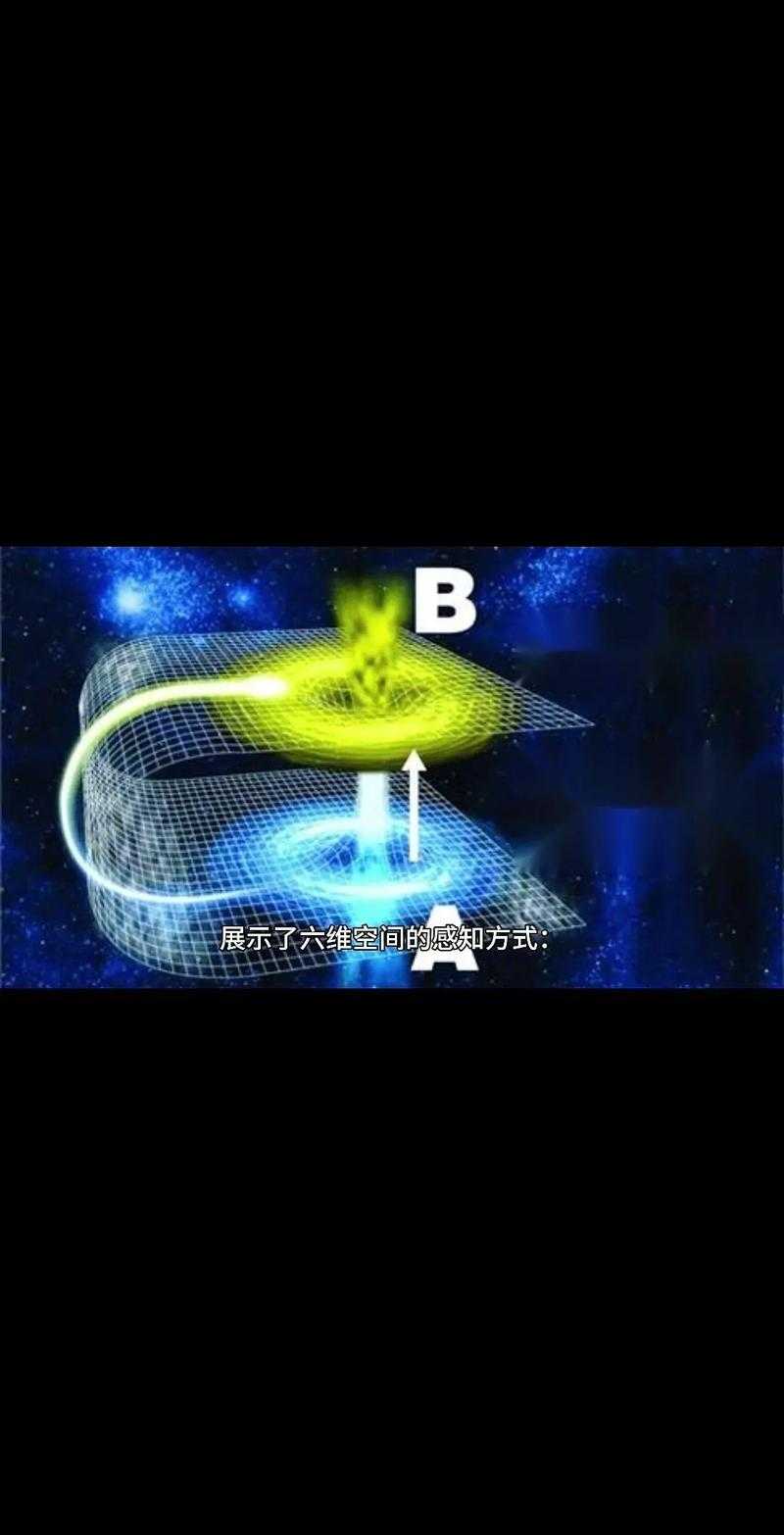

若要统一相对论与量子力学,物理学家不得不引入更高维度。弦理论认为,构成物质的基本单元并非粒子,而是振动的“弦”,而弦需要依附于10维或11维的时空框架。额外维度可能卷曲在极小的尺度中,如同一根水管远看是直线,近看却有环状截面。2017年,欧洲核子研究中心(CERN)的大型强子对撞机尝试寻找高维时空的证据,尽管尚未成功,但相关数学模型仍在不断完善。

另一种假说“膜宇宙”则提出,我们的宇宙是一张漂浮在高维空间中的3维膜,引力之所以微弱,是因为它能渗透到其他维度。这一理论可以解释暗物质的本质——它们或许是邻近膜上的普通物质,通过引力与我们交互。

四、时空探索的前沿工具

1. 粒子加速器:通过让粒子以近光速对撞,科学家试图在微观火花中捕捉高维时空的痕迹。

2. 引力波天文台:LIGO与欧洲的Virgo探测器已捕捉到近百次引力波事件,未来更灵敏的“爱因斯坦望远镜”将解析时空更细微的波动。

3. 量子计算机:谷歌与IBM开发的量子设备正被用于模拟量子时空结构,帮助验证理论模型。

五、未解之谜与未来展望

当前理论仍存在矛盾:黑洞中心奇点的时空曲率无限大,量子效应能否化解这一危机?暗能量为何推动宇宙加速膨胀?2023年,詹姆斯·韦伯太空望远镜发现一批早期星系,它们的形成速度远超预期,或许暗示着早期宇宙的时空规则与今日不同。

未来的突破可能来自跨学科合作。数学家研究卡拉比-丘流形的拓扑结构,为弦理论提供几何基础;计算机科学家开发算法,从海量天文数据中挖掘时空异常;哲学家则重新审视“存在”与“维度”的定义——毕竟,人类对时空的探索,本质是一场对自身认知局限的突围。