三味书屋第二自然段课文解析与赏析

【三味书屋第二自然段课文解析与赏析】

原文定位与整体把握

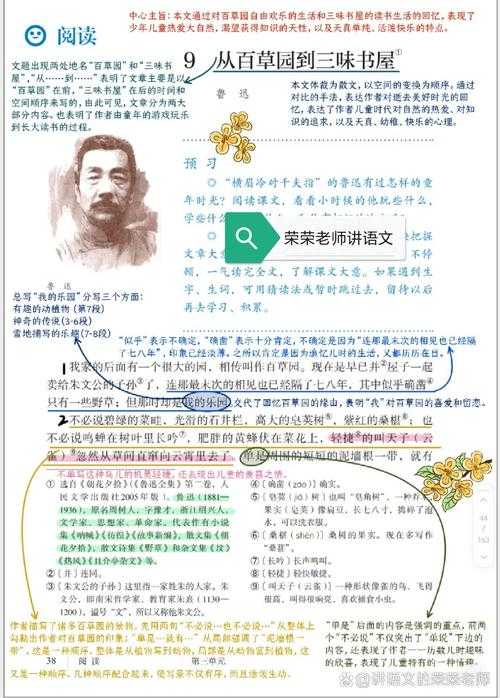

鲁迅《从百草园到三味书屋》第二自然段以"出门向东"起始,用简净的白描手法勾勒了三味书屋的空间布局。这段文字看似平铺直叙,实则暗含新旧教育制度碰撞的深层隐喻,是理解少年鲁迅求学经历的关键切口。

细节解码与艺术特色

黑油的竹门"与"挂着一幅画"构成视觉对比——竹门材质的朴素暗示传统私塾的质朴风气,画中"梅花鹿伏在古树下"的意象既象征古代文人的精神追求,也暗讽科举制度下读书人"伏案终老"的命运宿命。高频出现的方位词"中间""旁边""前面"形成严整的空间秩序,与后文百草园的生机盎然形成结构化反衬。

没有孔子牌位"的特别说明值得玩味。据浙江绍兴地方志记载,光绪年间私塾仍普遍保留祭孔传统,而寿镜吾先生刻意撤除礼器,印证了这位宿儒"尊经不泥古"的教育理念,也为后文描写他读书入神时"仰头摇身"的细节埋下伏笔。

语言张力与时代映射

扁下面是一幅画"的平淡叙述中,"扁"字承载着特殊重量。清代科举制度下,私塾匾额多题"明德""敬学"等训词,三味书屋独树一帜的命名取自"读经味如稻粱,读史味如肴馔,读诸子百家味如醯醢"的典故,凸显寿镜吾"学问当致用"的实学思想。这种教育理念与清末"中学为体,西学为用"的社会思潮形成隐秘共振。

教学场景的象征体系

七八张桌椅"的数目设置具有历史准确性。据《绍兴教育志》载,晚清私塾规模多在5-10人间,与文中的"陆续增加"相符。东倒西歪的桌椅形态,既写实地反映当时教学条件的简陋,又隐喻传统教育模式在新时代冲击下的失衡状态。

文化密码的现代表达

怪哉"故事的戛然而止是理解全文的锁钥。这个出自《太平广记》的典故,表层展现师生观念冲突,深层则揭示知识体系的新旧分野。当少年鲁迅以朴素的实证精神追问传说真实性时,实质上已触及科学理性思维的萌芽,这种思维特质后来贯穿其整个文学创作生涯。

教学建议

在课堂实践中,可引导学生关注空间描写的象征意味:通过绘制三味书屋平面图,对比百草园的自然景观,体会封建教育对儿童天性的束缚。结合《中国近代教育史资料》中私塾授课实录,更能理解鲁迅笔下"放开喉咙读一阵书"的场景背后,折射出传统诵读式教学与近代理解式教育的深刻矛盾。