亚历山大帝国若东征中国:古代军事力量对决的胜负解析

亚历山大帝国若东征中国:古代军事力量对决的胜负解析

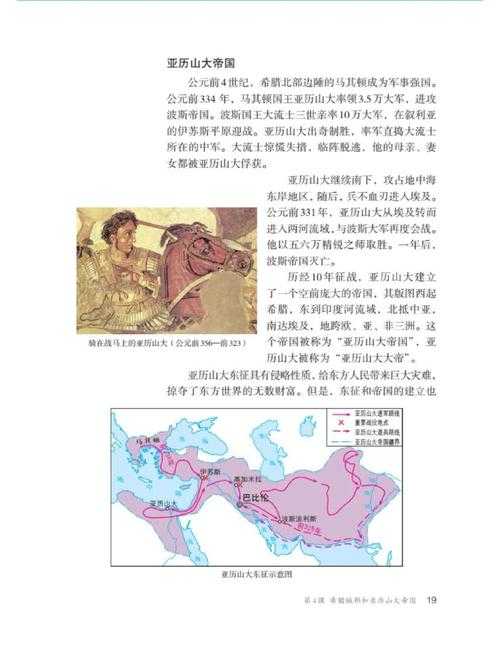

若将时间轴拉回公元前4世纪末,亚历山大帝国在征服波斯后继续东进,其兵锋最远抵达印度河流域。假设这支横扫欧亚的军队继续向东,与同时期的中国战国诸侯(尤其是秦国)正面交锋,胜负如何?这一假设性命题虽未真实发生,但通过对比双方军事体系、地理环境与战略资源,可窥探历史可能性。

一、军事体系的直接碰撞

1. 马其顿方阵 vs 秦弩与战车

亚历山大军队的核心是马其顿方阵——由长矛兵(萨里沙长枪)组成的密集阵型,配合骑兵侧翼突击。这种战术在欧洲、波斯所向披靡,但面对中国战国时期的复合弓、强弩与战车部队时,可能遭遇克制。

2. 兵力与动员能力

亚历山大东征军巅峰时期约5万人,而战国七雄中,仅秦国常备军已超30万(《商君书·境内》记载),且实行“全民皆兵”的耕战制度。若本土作战,中国诸侯可快速集结数倍于敌的兵力。

二、地理与后勤:天然屏障的致命性

1. 远征极限与补给困境

亚历山大从马其顿打到印度,行军超1.7万公里,士兵疲惫、补给线脆弱。若继续东进,需翻越帕米尔高原与青藏高原,穿越河西走廊或西南山地——这些区域环境恶劣,远超希腊军团在波斯沙漠或印度河流域的经验。

2. 战国长城的早期防御

战国诸侯(如燕、赵、秦)已在北方修筑长城防御游牧民族。依托长城关隘与烽火预警系统,中国军队可提早设伏,或实施“坚壁清野”,切断远征军粮草补给。

三、战略文化:消耗战与歼灭战的博弈

1. 亚历山大的“闪电战”短板

亚历山大擅长快速决战,但中国战国时期的城池攻防体系成熟(如墨家守城术),秦国函谷关、楚国鄢郢等要塞易守难攻。若战事拖延,远征军将陷入持久消耗。

2. 纵横家的外交破局

战国诸侯虽彼此征伐,但面临外敌时可能合纵抗敌(如齐魏韩联军抗秦)。亚历山大若深入中原,可能触发诸侯联盟,重现“五国伐齐”式的多线作战困局。

四、综合胜负推演

1. 短期战术优势在亚历山大

若两军平原正面对决,马其顿方阵与骑兵的协同能力可能压制早期战国军队。

2. 长期战略优势在中国

3. 历史学者的共识

英国历史学家阿诺德·汤因比曾提出:“高组织度的农耕文明(如中国)对远征帝国的抵抗力被严重低估。”美国西点军校模拟推演亦指出,亚历山大东征中国的成功率低于10%。

结语

亚历山大帝国与战国中国的对决,本质是两种军事体系的时空碰撞。尽管马其顿军队拥有战术优势,但地理屏障、后勤极限与中国战争机器的规模韧性,更可能终结其东征神话。这一假设虽为“关公战秦琼”,却揭示了古代欧亚文明军事演进的深层逻辑。