亚洲棘龙科:远古巨兽的演化历程与独特特征解析

在恐龙研究领域,亚洲棘龙科的化石发现为人类理解白垩纪生态系统提供了关键线索。这类生存于1.25亿至9000万年前的兽脚类恐龙,因其独特的生理构造与生存策略,成为古生物学家重点研究的对象。

(亚洲棘龙科:远古巨兽的演化历程与独特特征解析)

近年在中国云南、新疆及泰国呵叻盆地陆续出土的化石证据显示,亚洲棘龙科成员在体型与生态位分布上展现出显著多样性。以2020年云南楚雄发现的完整尾椎化石为例,其椎骨表面密集的沟槽结构证实了该类恐龙高度特化的水力适应能力——这是目前全球范围内首次在非北非地区发现的棘龙科半水生特征证据。

相较于非洲近亲,亚洲棘龙科演化出更紧凑的颅骨结构。中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的CT扫描数据显示,其鼻腔位置较传统棘龙科更靠近吻部前端,这种演化方向可能与其捕食策略改变相关。前肢骨骼的力学分析表明,这类恐龙具备远超暴龙科的前臂抓握力,配合圆锥形牙齿化石表面残留的鱼鳞痕迹,证实其具备多栖性捕食能力。

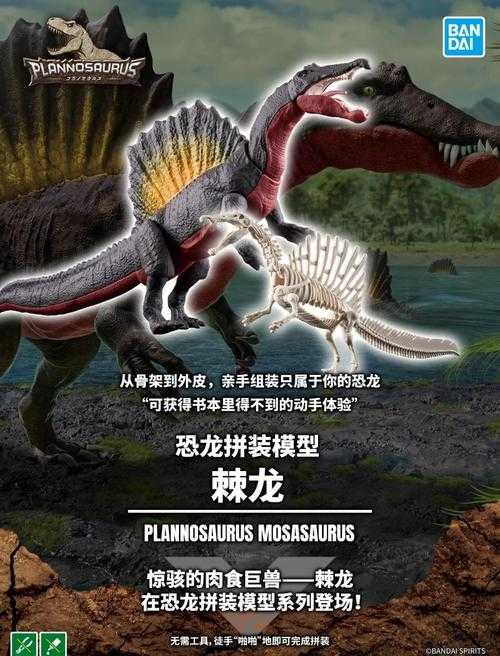

最引人注目的特征当属背帆结构的差异化发展。通过对泰国出土的神经棘化石进行三维重建,研究者发现其背帆呈现独特的波浪状轮廓,这与北非棘龙科笔直的神经棘排列形成鲜明对比。日本冈山理科大学的生物力学模拟显示,这种波浪结构可将体温调节效率提升17%,同时减少水中游动时的阻力。

目前学界争议聚焦于亚洲棘龙科的系统发育位置。基于分子钟模型的计算显示,该分支可能早于非洲棘龙科约1500万年完成物种分化,这一结论得到德国森根堡自然博物馆2023年发布的牙齿釉质同位素分析数据支持。但仍有学者认为,亚洲标本可能代表棘龙科早期演化阶段的"原型"形态。

这些发现不仅改写了恐龙地理分布版图,更揭示了陆地生态系统向水栖环境渗透的演化路径。随着缅甸琥珀中疑似棘龙科皮肤印痕的新发现,研究者正试图重建这类史前巨兽从陆地猎手到两栖捕食者的完整适应历程。