什么的马门溪龙:揭秘这种史前巨兽的5大惊人特征

揭秘马门溪龙:史前巨兽的5大惊人特征

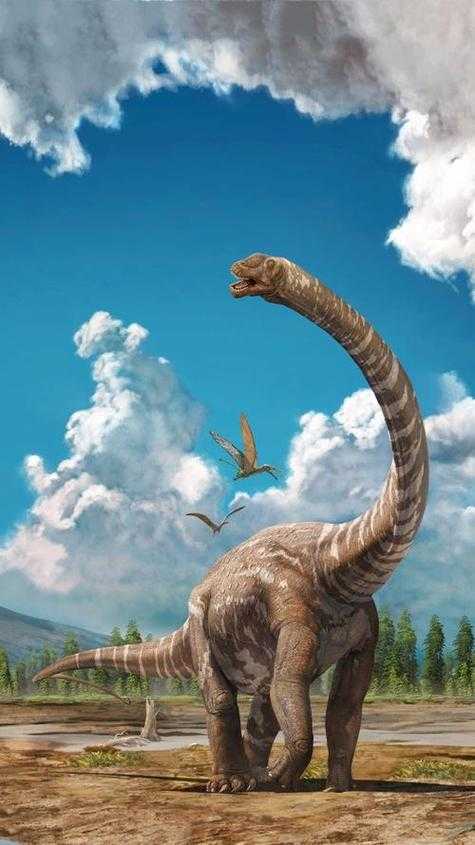

在恐龙统治地球的中生代,蜥脚类恐龙以庞大的体型和独特的生存策略成为陆地生态的霸主。马门溪龙(Mamenchisaurus)作为其中最引人注目的成员之一,因其极端的身体结构和神秘的演化历程,被古生物学家视为研究恐龙演化的重要线索。以下将基于化石证据与科研共识,解析这种史前巨兽的五大特征。

1. 超长颈部:打破脊椎动物比例极限

马门溪龙最显著的特征是其夸张的颈部长度。以马门溪龙 hochuanensis(合川种)为例,其颈椎数量达19节,颈部全长可达12米,占体长的近一半。这种比例在已知陆生动物中独一无二——相当于一辆公交车长度的脖子上,仅靠轻量化的蜂窝状骨骼支撑。研究显示,其颈部活动范围受限,可能通过缓慢摆动实现高效摄食。

2. 骨骼结构的轻量化创新

尽管体型庞大(成年体长可达25米,体重约30吨),马门溪龙的骨骼却充满“减重设计”。其脊椎骨内部呈蜂窝状空腔结构,既能维持强度,又显著降低重量。颈椎神经棘分叉形成的“Y”形结构,则进一步提升了颈部肌肉的附着效率。这些特征被《古脊椎动物学报》列为蜥脚类恐龙适应巨型化的关键演化策略。

3. 栖息环境的特殊适应

化石证据显示,马门溪龙主要活跃于1.6亿至1.45亿年前的晚侏罗世,分布范围集中在现今中国四川、新疆等地的河湖沉积层。其宽大的脚掌结构与密集的植物化石群表明,这类恐龙适应湿润的泛滥平原环境,可能通过群体迁徙应对季节性资源变化。新疆准噶尔盆地发现的足迹化石群,证实了其群居行为。

4. 低能耗的生存策略

面对庞大身躯的能量需求,马门溪龙演化出独特的进食机制:

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的力学模拟表明,其颈部能以最小能耗覆盖直径30米的取食范围。

5. 灭绝谜团与演化启示

马门溪龙所属的马门溪龙科在早白垩世突然消失,可能与当时全球气候干旱化导致的植被变迁有关。其独特的身体结构虽在侏罗纪成功,却未能适应被子植物崛起后的新生态系统。这一演化案例被写入国际权威教材《Vertebrate Paleontology》,警示生物适应性与环境变化的动态关系。

结语

马门溪龙的化石记录,不仅是恐龙巨型化的巅峰见证,更是自然选择力量的生动教材。从轻量化骨骼到生态位专精,这种史前巨兽的每一个特征都在诉说生命演化的精密法则。如今,它的骨架矗立于全球顶级自然博物馆,继续激发着人类对远古世界的想象与探索。