七十古稀八十耄耋九十是什么?详解中国传统年龄称谓

中国传统年龄称谓探秘:从七十古稀到九十鲐背

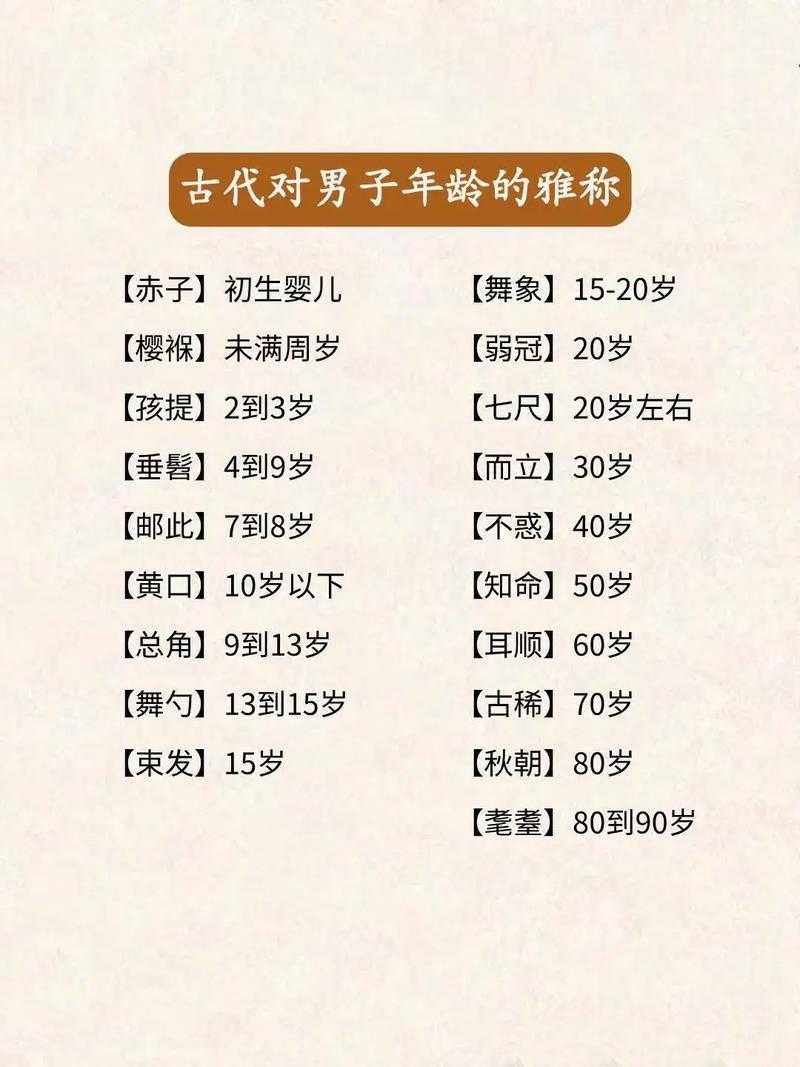

在中国传统文化中,不同年龄阶段有专属的雅称,这些称谓不仅体现古人观察生命的细腻视角,更承载着对生命的敬畏与祝福。今天我们来揭开“七十古稀”“八十耄耋”“九十鲐背”等称谓的神秘面纱。

一、古稀与杖国:七十岁的智慧象征

“人生七十古来稀”出自唐代杜甫《曲江》诗句,道出唐代能活到七十岁者已属罕见。古人以“稀”字强调长寿之难得,七十岁因此被尊为“古稀之年”。据礼记记载,周代官员七十岁可拄特制鸠杖入朝,故亦称“杖国”,象征国家对其贡献的认可。

二、耄耋与杖朝:八十岁的尊崇地位

《礼记·曲礼》记载:“八十、九十曰耄”,《魏书·尉元传》提到“虽老、更非官,耄耋罔禄”,后以“耄耋”统称八十高龄。周礼规定八十岁老人可持杖立于朝堂议政,谓之“杖朝”,《礼记·王制》更明文要求地方官需按月为八十老者供应肉食。

三、鲐背与冻梨:九十岁的生命密码

《尔雅·释诂》记载:“鲐背,寿也”,因老人背部皮肤褶皱如鲐鱼纹路得名。宋代《容斋随笔》记载民间俗称九十岁为“冻梨”,形容老人面颊斑点如冻梨表皮。这两种称谓均源于对生命体征的直观观察,展现古人朴素的生物学认知。

四、期颐与双甲:百岁的终极追求

《礼记·曲礼上》明载:“百年曰期颐”,郑玄注“期”为“要”,“颐”为“养”,意指百岁老人需专人照料。民间另有“双甲”之说,因六十年为一甲子,百岁跨双甲轮回,表达对突破生命周期的向往。

五、称谓背后的文化密码

1. 数字崇拜:以“七”“八”“九”等阳数作年龄节点,暗合《易经》卦象中天数概念

2. 物候哲学:通过动植物特征类比人体衰老,体现天人合一思想

3. 礼制规范:每个称谓对应具体福利制度,如汉代《王杖诏书令》规定持杖老人享司法豁免权

这些传承千年的称谓体系,在2016年国务院《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》中被列为重点保护对象,现代学者通过对比敦煌文献与日本《养老令》,发现其影响远及东亚文化圈。如今联合国将中文年龄称谓收入《世界非物质文化代表作名录》,印证了这笔文化遗产的世界性价值。