三国志人物列传大全:魏蜀吴名将谋士生平事迹详解

三国志人物列传大全:魏蜀吴名将谋士生平事迹详解

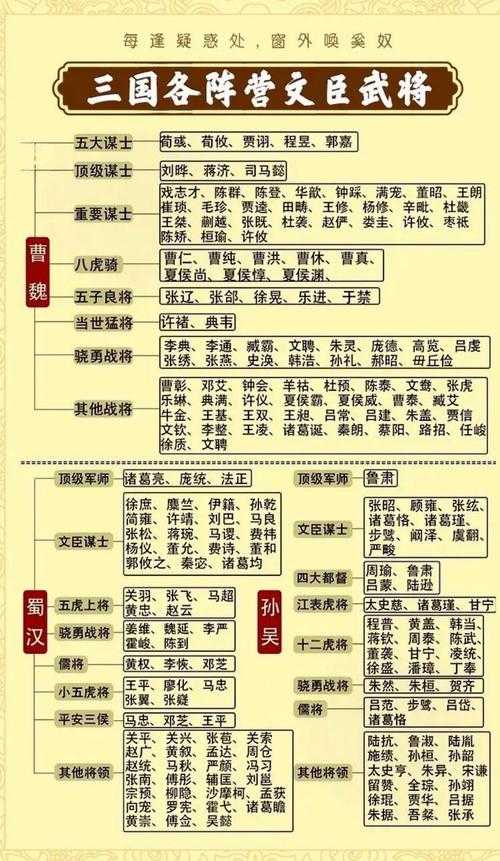

三国时期(220年—280年)是中国历史上群雄割据、人才辈出的时代,魏、蜀、吴三大政权鼎立,涌现出众多名将与谋士。本文基于《三国志》《后汉书》等正史记载,结合现代史学界研究成果,系统梳理三国核心人物的真实事迹,力求还原历史原貌。

一、曹魏阵营:中原霸业的奠基者

1. 曹操(155年—220年)

字孟德,魏国奠基人。早年以“治世能臣”闻名,后统一北方,推行屯田制、唯才是举政策。官渡之战以少胜多击败袁绍,奠定北方霸权。其军事思想收录于《孙子略解》,文学成就以《短歌行》为代表。

2. 司马懿(179年—251年)

字仲达,曹魏四朝重臣。以抵御诸葛亮北伐、平定辽东公孙渊闻名。高平陵之变后掌控魏国实权,其孙司马炎建立晋朝。其军事策略强调“以守代攻”,《晋书》称其“深阻有城府”。

3. 张辽(169年—222年)

曹魏“五子良将”之首。逍遥津之战率八百骑兵突袭孙权十万大军,创下“张辽止啼”典故。《三国志》评其“武力既弘,计略周备”。

二、蜀汉阵营:理想主义的践行者

1. 诸葛亮(181年—234年)

字孔明,蜀汉丞相。提出《隆中对》战略蓝图,助刘备建立蜀汉。执政期间推行法治、开发南中、六出祁山伐魏。发明木牛流马、连弩,著《出师表》《诫子书》。陈寿评其“识治之良才,管萧之亚匹”。

2. 关羽(?—220年)

字云长,蜀汉五虎上将之首。白马之战斩颜良解白马之围,镇守荆州时水淹七军威震华夏。其“忠义”形象被后世神化,宋代起尊为“关帝”。

3. 姜维(202年—264年)

字伯约,诸葛亮军事继承人。九伐中原延续蜀汉攻势,提出“敛兵聚谷”防御战略。蜀亡后策动钟会之乱,试图复国,《华阳国志》称其“心存汉室,百折不回”。

三、东吴阵营:长江天险的守护者

1. 周瑜(175年—210年)

字公瑾,东吴大都督。赤壁之战联合刘备火烧曹军,奠定三国鼎立格局。《江表传》记载其“性度恢廓”,精音律,有“曲有误,周郎顾”之誉。

2. 陆逊(183年—245年)

字伯言,夷陵之战火攻击败刘备,石亭之战大破曹休。首创“围城打援”战术,任丞相时推行“限江自保”战略。《吴书》称其“忠诚恳至,忧国亡身”。

3. 鲁肃(172年—217年)

字子敬,提出“榻上策”规划东吴立国方略。促成孙刘联盟,借荆州予刘备共抗曹操。裴松之注评其“建独断之明,出众人之表”。

四、历史评价与后世影响

三国人物的历史定位历经演变:西晋陈寿《三国志》以曹魏为正统,南宋朱熹《通鉴纲目》改尊蜀汉,明清时期《三国演义》推动民间形象重构。现代史学界主张客观分析,如吕思勉《三国史话》强调经济与地理因素,田余庆《秦汉魏晋史探微》揭示门阀政治雏形。

国际汉学界亦高度关注三国研究,如英国崔瑞德(Denis Twitchett)主编《剑桥中国秦汉史》专章剖析三国军政制度,日本学者吉川忠夫考证三国医学与科技发展。这些成果均以《三国志》裴松之注为基准,结合出土简牍(如走马楼吴简)进行实证研究。

结语

三国人物的真实面貌远比文学演绎复杂:曹操兼具枭雄与诗人特质,诸葛亮擅长治国而非神机妙算,周瑜与诸葛亮从未直接交锋。通过严谨的史料比对与考古发现,可破除演义光环,还原历史人物在军事革新、制度建设、文化传承中的真实贡献。