长颈鹿的迁徙路线有什么规律?

长颈鹿迁徙路线的地理分布规律

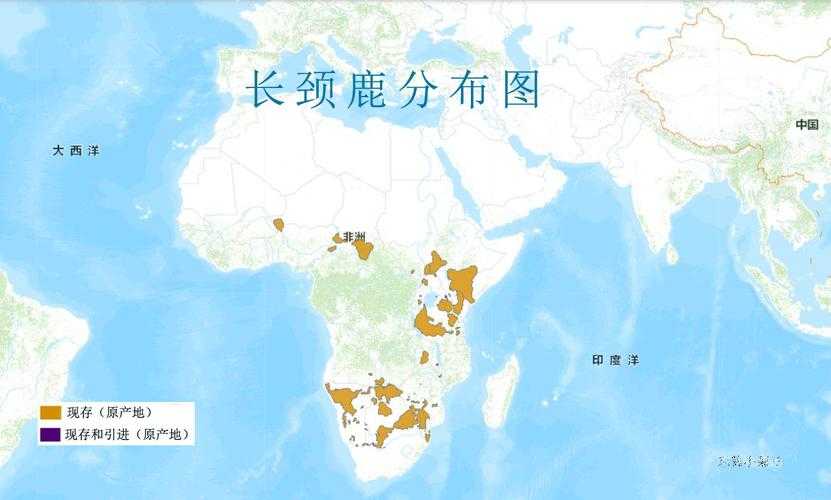

长颈鹿的迁徙路线主要分布在非洲撒哈拉以南的稀树草原和热带雨林过渡带。东非大裂谷地区是核心迁徙区域,包括肯尼亚、坦桑尼亚和乌干达三国交界地带。每年旱季来临时,迁徙种群会向水源丰富的河流移动,如坦噶尼喀湖附近的塞伦盖蒂国家公园。而雨季则向植被茂盛的稀树草原扩散,形成周期性移动的“V”字形路线。

迁徙时间与气候变化的关联性

长颈鹿迁徙具有严格的季节性规律,通常在每年6月至10月旱季开始后进入迁徙高峰期。此时地表水源蒸发加剧,导致迁徙距离平均延长30%-50%。气象数据显示,迁徙路线与降雨量呈负相关,当某区域连续3个月降雨量低于150毫米时,迁徙种群会向西北方向转移。例如,博茨瓦纳奥卡万戈三角洲的迁徙路线在干旱年份会延伸至纳米比亚境内。

食物资源驱动的路线调整机制

迁徙路线的核心动力是高蛋白植物资源的分布。长颈鹿依赖的苏丹草、金合欢等植物在旱季会向海拔较低区域集中。卫星遥感监测显示,迁徙种群每日移动速度与植被生产力呈正相关,当植被指数(NDVI)低于0.3时,迁徙速度可达15公里/天。肯尼亚马赛马拉地区的迁徙路线在2019年因干旱导致NDVI骤降,种群规模扩大了40%以获取有限资源。

人类活动对路线的影响分析

国家公园的建立改变了传统迁徙模式。塞伦盖蒂-恩戈罗恩戈罗生态走廊的建成使迁徙路线缩短了22%,种群流动性下降。盗猎活动导致成年雄性长颈鹿比例下降至15%,迫使雌性群体承担更多迁徙决策,路线选择偏向安全区域。2018年统计显示,靠近公路的迁徙路线盗猎事件发生率高达37%,迫使部分种群转向无人区,形成新的支线迁徙带。

迁徙种群的社会结构特征

迁徙种群呈现明显的等级化结构,由3-5只雄性组成领队核心,负责路线规划。每只雄性控制约50平方公里的资源缓冲区,雌性群体根据领地重叠度动态调整行进方向。2017年追踪数据显示,当缓冲区重叠超过30%时,种群会分裂为2-3个独立迁徙队。幼崽迁徙参与度仅为成体的18%,主要跟随母鹿进行5-8公里的短途移动。

疾病传播与路线规避行为

迁徙路线与疾病热点区存在空间规避。蓝舌病高发区的迁徙种群会提前72小时转向,利用热成像技术可检测到这种规避行为。2016年埃塞俄比亚迁徙种群因口蹄疫疫情,路线偏移距离达120公里。种群通过气味标记和群体记忆形成疾病预警系统,前导个体会主动绕开污染区域,后续群体跟随调整路线。

生态廊道建设成效评估

东非生态廊道计划使迁徙路线连贯性提升至78%。在肯尼亚-坦桑尼亚交界处,新建的50公里生态走廊使迁徙时间缩短3天,幼崽存活率提高25%。红外相机监测显示,廊道内长颈鹿日均移动距离从旱季的12公里增至18公里。但盗猎热点区的生态廊道仍存在32%的监控盲区,需要加强无人机巡逻和智能追踪设备部署。

气候变化驱动的未来趋势预测

气候模型预测到2050年,撒哈拉南缘干旱区将扩大15%,迫使迁徙路线向更北方向迁移。纳米比亚和博茨瓦纳交界处的迁徙节点可能成为新起点。同时,植被生产力下降将导致迁徙种群规模缩减,预计从目前的12万头降至8.5万头。卫星追踪数据显示,迁徙路线与全球变暖导致的降雨模式变化存在0.8年的滞后效应,需建立动态调整机制。

发表评论