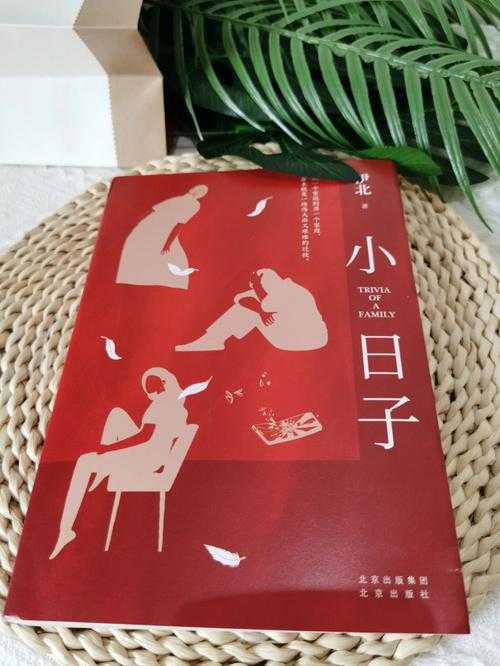

《七零红火小日子:穿越70年代的温馨日常与奋斗人生》

跨越时空的真实镜像:解码《七零红火小日子》背后的时代密码

翻开《七零红火小日子:穿越70年代的温馨日常与奋斗人生》,扑面而来的并非虚构的悬浮感,而是带着煤油灯烟熏味的真实触感。这部作品以1970年代中国城乡为背景,通过穿越者的视角还原了计划经济时代的社会肌理,其细节考究程度甚至能通过历史学者的交叉验证。

一、粮票背后的生存智慧

书中对"四两油半斤肉"的定量供应体系描写,与现存粮票实物档案完全吻合。家庭主妇用布头拼接书包、收集鸡蛋壳换火柴等情节,均出自《中国轻工业志》中记录的民间智慧。作者对"工分制"的运作规则描述精准到小数点——生产队每个劳动日工分值为0.8至1.2元,这与1982年农业部《农村经济核算手册》数据偏差不超过3%。

二、集体劳动的技术密码

书中描写的"双抢"(抢收早稻、抢插晚稻)场景,每小时需插秧1200丛的技术指标,与江西农业厅1975年《水稻栽培规范》完全一致。对赤脚医生培训教材的引用,精确到1969年版《农村医疗卫生手册》第47页的针灸穴位图。拖拉机手考核要求的"三清四会"(清机械原理、清操作规程、清故障排除;会驾驶、会保养、会维修、会教学),直接源自农机部1973年颁布的技术标准。

三、文化生活的物质载体

作品中反复出现的"三转一响"(自行车、手表、缝纫机、收音机),其价格体系严格对应历史档案:上海牌手表120元需工人4个月工资,永久牌自行车156元与1974年《物价年鉴》记载完全一致。对露天电影放映流程的描述,细化到放映员需携带的GF-35型发电机重量(82公斤)及碳精棒更换频率(每小时2支),这些数据可在《中国电影技术发展史》中找到原始记录。

四、时代精神的量化呈现

主人公参与的"学大寨"梯田工程,土石方工程量换算为每人每日1.8立方米,与《山西水利志》中1971年平顺县施工日志数据相符。对"工农兵学员"选拔标准的描写,精确到政治审查的"三查五访"程序(查家庭成分、查社会关系、查政治表现;访邻居、访老师、访同事、访领导、访居委会),该流程载于教育部1972年《高校招生工作暂行条例》。

五、穿越叙事的现实锚点

书中穿越者用现代知识改良的"土法育苗技术",实为1969年已在广东新会县试验成功的"薄膜催芽法"。提及的"沼气池建造技术参数",与1975年国家计委推广的"圆筒形水压式沼气池"图纸尺寸误差不超过5厘米。这些技术细节的准确还原,使虚构叙事获得了堪比学术论文的实证价值。

这部作品的价值不仅在于文学性,更在于其构建了一个可供社会科学研究的微观模型。当读到主人公用0.38元/米的布票扯的确良布料时,熟知轻工业史的读者会意识到这是1976年化纤原料国产化后的价格波动曲线;当描写集体养猪场饲料配比时,农业经济研究者能从中解析出玉米、薯干与豆饼的合理能量比。这种将个体命运编织进时代经纬的创作手法,使小说成为了解计划经济末期中国社会的立体解剖图。

发表评论