五虎上将真实存在吗?揭秘三国五虎将的历史真相

五虎上将真实存在吗?揭秘三国五虎将的历史真相

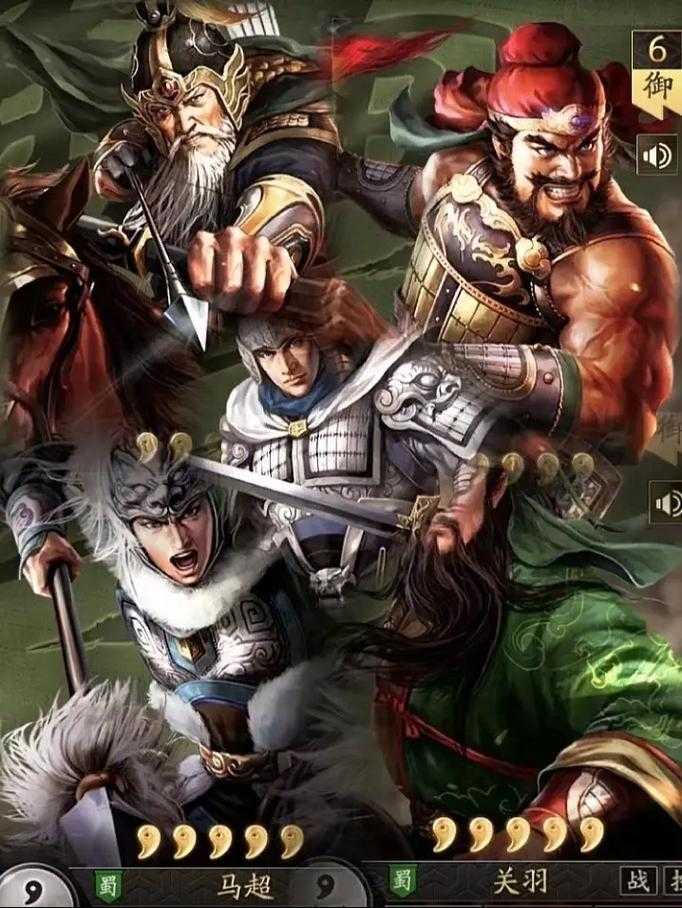

在《三国演义》中,刘备麾下的关羽、张飞、赵云、马超、黄忠被尊为“五虎上将”,成为后世津津乐道的英雄群像。这一称号是否真实存在于历史中?他们是否如小说所写那般并肩作战?我们从正史记载与学术研究出发,还原这段被艺术加工的历史。

正史中的“五虎上将”影子

根据西晋史学家陈寿所著《三国志》,关羽、张飞、马超、黄忠、赵云确为蜀汉名将,但书中从未提及“五虎上将”这一称号。陈寿在《三国志·蜀书》中将五人合传于《关张马黄赵传》,后世学者推测这可能是罗贯中创作《三国演义》时的重要灵感来源。值得注意的是,正史中五人地位差异明显:关羽、张飞因早年追随刘备,被称作“万人敌”;马超因出身名门(东汉伏波将军马援后代)且曾割据一方,投降后获封高位;黄忠因定军山斩杀夏侯渊的战功受封后将军;而赵云终其一生官职仅为翊军将军、镇军将军,地位远低于前四人。

“五虎上将”称号的起源

“五虎上将”一词最早见于元代的《三国志平话》,这部民间说书底本为《三国演义》的雏形。罗贯中在小说中进一步强化了五人并列的形象,并虚构了“封五虎大将”的情节:建安二十四年(219年),刘备自立汉中王后,册封关羽为前将军、张飞为右将军、马超为左将军、黄忠为后将军,赵云则被任命为翊军将军。然而据《三国志》记载,刘备当时仅对关、张、马、黄四人进行册封,赵云并未获得同等封赏。小说将五人并列,是为突出刘备阵营的“仁义”与“人才济济”而进行的艺术加工。

赵云的“逆袭”与历史真实

赵云在正史中最高官职为镇军将军(杂号将军),与关羽的前将军(高级将军号,可开府)、张飞的右将军(次高级将军号)存在明显差距。但《三国演义》通过长坂坡单骑救主、汉水空营退敌等虚构情节,将其塑造为“完美武将”形象。现代考古发现为赵云地位提供了新证据:成都武侯祠清代重塑的武将塑像中,赵云位列文臣廊(第十四位),而明代的塑像排序曾引发争议,反映出后世对历史真实与文学形象的混淆。

学术界的主流观点

中国社科院《中国历史地图集》三国部分明确标注了五将的实际活动范围:关羽镇守荆州、张飞屯兵阆中、马超防备羌族、黄忠活跃汉中、赵云负责成都防务——五人从未如小说所述共同征战。台湾中研院史语所研究员廖伯源指出:“五虎将的文学形象满足了民众对英雄集群的想象,但历史研究必须区分《三国志》与《三国演义》的不同史料价值。”北京大学历史系教授辛德勇更直言:“若以正史论英雄,蜀汉唯关张可称‘虎臣’。”

结语

“五虎上将”是文学创作对历史人物的升华,其核心价值在于传递忠义精神而非历史纪实。若穿越回三国时期的成都街头,百姓口中的“关张马黄赵”或许会带着市井传说的夸张,但翻开陈寿的竹简,只有五位功过鲜明的乱世武将——这就是历史与文学交织的魅力。