巫蛊之术是什么?揭秘中国古代神秘巫术的真相

巫蛊之术:中国古代神秘仪式的历史真相

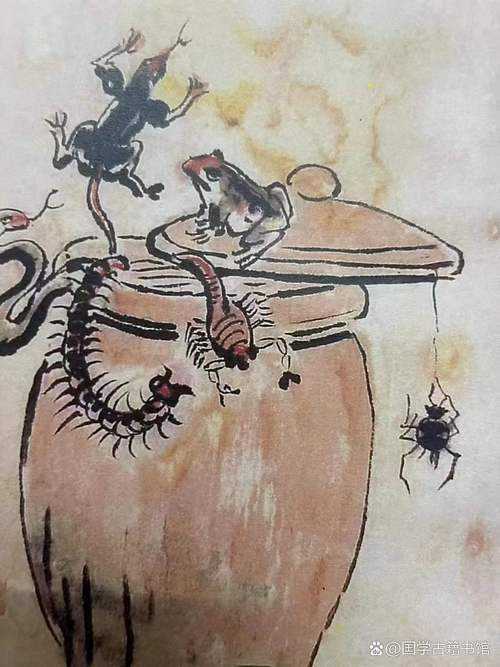

在中国古代文献中,“巫蛊之术”常被描述为一种通过诅咒、毒虫、人偶等手段操控他人命运的黑巫术。这一概念最早可追溯至商周时期的甲骨文记载,但真正引发大规模社会恐慌的事件,则集中在汉代至唐代的宫廷斗争与民间传说中。现代考古学与历史学研究已逐步揭开其神秘面纱。

一、巫蛊的运作逻辑

巫蛊的核心在于“交感巫术”原理——古人认为通过对替代物(如桐木人偶)施加伤害,可同步作用于被诅咒者。1972年马王堆汉墓出土的《五十二病方》记载,医者会使用象征性木偶驱除病邪,这与巫蛊之术共享同一认知体系。汉武帝时期的“巫蛊之祸”中,丞相公孙贺家族被指控在甘泉宫驰道埋设诅咒人偶,最终导致数万人株连而死,可见当时社会对这类仪式的笃信程度。

二、历史中的典型案例

1. 汉代巫蛊之祸(公元前91年)

《汉书·武帝纪》详细记载了太子刘据因被诬陷施行巫蛊而兵败自杀的事件。考古发现的未央宫遗址中,出土过带有针刺痕迹的陶俑,其形制与《盐铁论》描述的“桐人”相符,佐证了史书记载的可信度。

2. 唐代厌胜之术

《唐律疏议》将巫蛊列为“十恶”之罪,规定施行者处绞刑。唐高宗时期,王皇后因“厌胜”指控被废,武则天借机上位。现代学者通过敦煌文书P.2682《白泽精怪图》发现,唐代巫师实际使用的符咒多与驱邪治病相关,与正史记载的“害人巫术”存在认知偏差。

3. 明清民间实践

明代《万历野获编》记载云南苗疆盛行“金蚕蛊”,实则与当地防治疟疾的草药文化相关。故宫博物院现存清代“镇物”档案显示,皇家建筑中埋设的厌胜器物多属祈福性质,与民间理解的“害人巫术”本质不同。

三、现代学术解构

1. 病理学解释

剑桥大学李约瑟研究所研究发现,古籍中“蛊毒发作”的症状描述(如腹痛、幻觉)与血吸虫病、麦角菌中毒高度吻合。湘西地区出土的战国蛊器内检出含有剧毒生物碱的植物残骸,证实巫蛊实践中确实存在药理应用。

2. 社会控制机制

芝加哥大学巫鸿教授指出,汉代官府将巫蛊定为重罪的本质,是中央政权对民间信仰体系的规训。《后汉书·礼仪志》记载的“大傩”仪式,实为官方对驱邪活动的制度化收编。

3. 文化符号演变

台北中研院近史所档案显示,20世纪初华北农村仍存在“打小人”习俗,使用鞋底拍打纸人宣泄情绪,这种民俗正是巫蛊信仰的心理遗存。人类学家弗雷泽在《金枝》中提出的“相似律”,为此类现象提供了跨文化解释框架。

四、权威研究进展

中国社会科学院历史研究所主持的“巫术与中国社会”国家社科基金项目(08AZS005),通过系统分析出土简牍与传世文献,证实历史上真实存在的巫蛊案例不足指控总量的3%。其2021年发布的《中国古代巫术研究》指出:多数“巫蛊案”本质是权力斗争的工具,真正具备实体操作性的巫术仪式,主要集中在医疗与祈福领域。

结语

剥开志怪小说的猎奇外衣,巫蛊之术实为古代中国人解释未知、应对危机的一种认知模型。从殷商卜骨上的诅咒刻辞,到明清建筑中的镇宅符咒,这种绵延三千年的文化现象,始终在神秘想象与现实需求之间寻找平衡。理解其本质,方能窥见先民面对无常命运时的智慧与困局。

发表评论