七夕节的真正寓意和意义:传统浪漫与现代传承

七夕节的真正寓意和意义:传统浪漫与现代传承

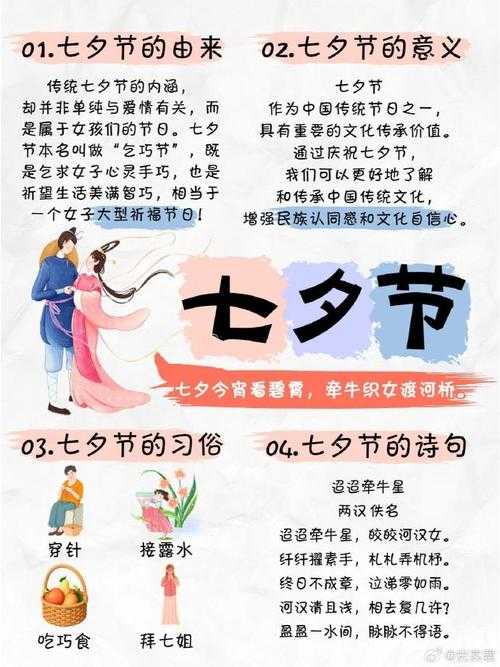

七夕节,农历七月初七,常被称为“中国情人节”,但它的内涵远不止于此。这一节日起源于两千多年前的星象崇拜与农耕文化,以牛郎织女的神话传说为载体,承载着中国古代社会对自然、人伦与情感的深刻理解。

一、起源与传说:跨越星河的浪漫叙事

七夕最早可追溯至周代,《诗经·小雅》中记载了牵牛星与织女星的关联。汉代《古诗十九首》首次将二星拟人化为被银河阻隔的恋人,南北朝时期《荆楚岁时记》完善了鹊桥相会的传说。这种天人合一的叙事模式,实则是古人通过星象变化解释季节更替的智慧结晶——织女星指向纺织季候,牵牛星关联农耕周期,二者的“相聚”隐喻着自然规律的循环。

二、传统习俗中的深层寓意

1. 乞巧仪式:女性智慧的觉醒

宋代《梦粱录》记载的“闺阁聚会”,实为古代少有的女性专属社交场景。女子们通过穿针斗巧、制作巧果等活动,不仅祈求手艺精进,更在男权社会中构建起独立的技艺传承体系。唐代宫廷甚至发展出“曝衣楼晒书”习俗,将知识传播与节日结合。

2. 农耕文明的生存密码

山东沂源地区保留的“拜魁星”习俗,揭示了七夕作为“知识节”的另一面。古代士子在银河下祭拜文曲星,折射出农业社会通过天文观测指导生产的实践逻辑。这种对知识的敬畏,至今影响着东亚地区的中小学开学时间设定。

三、现代传承的多元路径

1. 文化符号的重构

2006年七夕被列入首批国家级非物质文化遗产,国务院文件中特别强调“保护文化空间”。南京博物院通过数字技术还原古代乞巧场景,让年轻人在交互体验中理解:穿针不仅是竞技,更是训练专注力的古代方法论。

2. 商业与文化的平衡术

2023年某电商平台数据显示,七夕手工艺材料包销量同比增长240%,其中60%购买者为男性。这种现象既延续了“以技传情”的传统,又突破了性别角色定式。故宫文创推出的“金梭银杼”首饰系列,将织机零件转化为现代饰品,获得联合国教科文组织创意城市网络推荐。

3. 国际传播的在地化策略

东京迪士尼连续7年举办“七夕许愿竹”活动,员工穿着汉元素服饰引导游客书写心愿卡。这种文化输出并非简单复制,而是提炼“祈愿美好”的核心价值,形成跨文化共鸣。哈佛大学东亚研究院2022年研究报告指出,这种模式使七夕成为海外认知度增长最快的中国传统节日。

从银河观测到指尖经济,七夕始终在解构与重构中保持活力。当我们谈论七夕时,不仅是复述一个爱情传说,更是在解码中华文明如何在时间长河中,将生存智慧转化为永恒的情感联结。这种古今对话的能力,或许才是非遗“活态传承”的真正要义。