如何正确看待即将上映的《十三号星期五电影》:观众期待与电影质量的碰撞?

当「情怀」撞上「质量」:我们该用什么样的姿势围观《十三号星期五》新作?

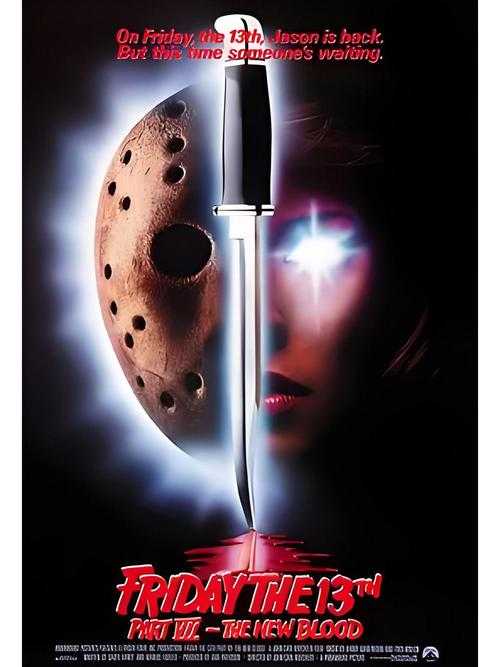

上周末和几个老友在咖啡馆闲聊,小艾突然举着手机激动地喊:"杰森要回来了!预告片里那把砍刀看着比我家菜刀还锋利!"我们几个80后老影迷顿时笑成一团,仿佛回到十几年前挤在录像厅里看VCD的深夜。这个承载着两代人恐怖回忆的IP即将带着全新电影归来,社交平台上的讨论却明显分成了两派:有人忙着预定零点场票,有人直接甩出"冷饭硬炒"的表情包。

为什么我们总对「水晶湖」念念不忘?

记得第一次看《十三号星期五》是在初中暑假,五个同学挤在阿强家客厅,窗帘拉得严严实实。当戴着曲棍球面具的高大身影从湖面浮现时,小美打翻的可乐在地毯上洇出深色痕迹——这个画面成了我们后来十年的笑料。或许这就是经典恐怖片的魔力,它总能把观影记忆和人生片段编织在一起。

情怀滤镜的三大支撑点

- 时代记忆的琥珀效应:录像厅文化、租碟时代、校园夜谈...这些集体记忆让老IP自带滤镜

- 恐惧模式的代际传承:父母辈害怕的杰森,现在成了年轻人眼中的复古符号

- 安全阈值的心理需求:在可预测的惊吓中寻找刺激,就像坐过山车时紧紧抓住扶手

| 1980初代版 | 2009重启版 | 2023新版 |

| 胶片颗粒感 | 数字降噪技术 | 4K+HDR |

| 实体特效 | CGI结合道具 | 动态捕捉+AI渲染 |

新瓶旧酒能否醉人?三个关键质量指标

上周遇到在影视公司做策划的老同学大刘,他边搅拌着奶茶边说:"现在翻拍经典就像在刀尖上跳舞——老粉要情怀,新观众要新鲜,投资人要流量,哪边伺候不好都要见血。"这话虽糙,却道出了这类电影面临的现实困境。

创新与致敬的平衡术

- 「熟悉的新鲜感」:保留水晶湖营地、砍杀节奏等核心元素

- 「与时俱进的恐惧」:加入直播文化、智能设备等现代元素

- 「视觉语言的进化」:从jump scare到心理压迫的转变

编剧张薇在《类型电影创作手册》里提到,恐怖片重启成功的案例通常具备「30%传承+40%创新+30%意外」的配方。比如2018年的《月光光心慌慌》就在保留经典杀人魔形象的加入了创伤后遗症等现代心理元素。

当期待值遇上银幕现实:可能出现的三种碰撞

记得2019年《鬼娃回魂》重启时,影院里坐我前排的男生全程都在小声吐槽:"这届Chucky不够邪典!"散场时却发现他在朋友圈发了九宫格剧照。这种矛盾恰好揭示了观众心理的微妙之处。

预期管理陷阱表

| 观众想象 | 制作现实 | 解决方案 |

| 原汁原味的恐怖 | 分级制度限制 | 心理暗示代替直接血腥 |

| 颠覆性创新 | 投资风险控制 | 彩蛋式创新尝试 |

导演马克在采访中提到,他们特意保留了杰森「迟缓但压迫」的移动特点,却在场景调度上采用了无人机跟拍技术。"就像给你的外婆买了最新款智能机,但通讯录里存的还是老邻居们的号码。"

观影前的正确打开方式

建议出发去影院前,不妨先给自己做个小测试:

- 打开手机相册翻到五年前的照片

- 重看1980版电影前20分钟

- 问自己更期待看到什么——是记忆中的颤栗,还是全新的噩梦

资深影评人老周有句话说得好:"看重启电影就像参加同学会,既要允许当年的班花有了鱼尾纹,也要准备好发现隔壁桌那个内向男生变成了有趣大叔。"或许抱着这样的心态走进影院,无论最终质量如何,至少我们能收获属于自己的观影故事。

爆米花的甜香混着空调冷气扑面而来,检票口的队伍已经排到安全出口。隔壁戴着杰森面具的小哥正在和女友自拍,闪光灯亮起的瞬间,我忽然想起当年录像厅里那滩可乐渍——不知道这次电影散场后,又会在多少人的记忆里留下新的印记。

发表评论