七七抗战纪念日:历史背景、意义与纪念活动

七七抗战纪念日:历史的回响与民族精神的传承

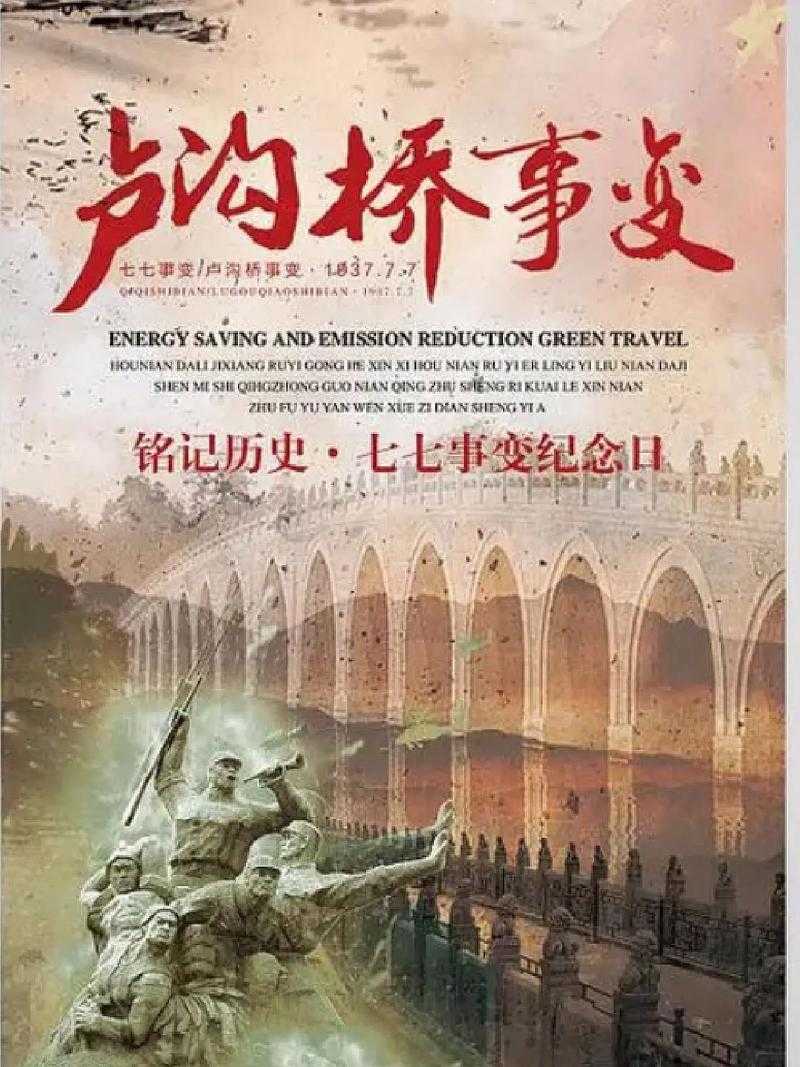

1937年7月7日,卢沟桥的枪声划破夜空。日军以士兵失踪为由强行要求进入宛平城搜查,遭到中国守军严词拒绝后,炮轰宛平城,制造了震惊中外的“七七事变”(又称“卢沟桥事变”)。这一事件标志着日本全面侵华战争的开始,也揭开了中华民族全民族抗战的悲壮篇章。

历史背景:从局部冲突到全民抗战

1931年“九一八事变”后,日本侵占中国东北,但国民政府采取“攘外必先安内”政策,未全面抵抗。1937年,日军在华北频繁挑衅,企图进一步蚕食中国领土。卢沟桥作为北平(今北京)西南门户,战略地位至关重要。驻守此地的国民革命军第29军官兵在旅长何基沣、团长吉星文指挥下,以大刀与血肉之躯对抗日军机械化部队,展现了“宁为战死鬼,不做亡国奴”的气节。

七七事变后,中国发表《为日军进攻卢沟桥通电》,呼吁全国同胞团结抗日。7月17日,蒋介石在庐山发表“最后关头”演讲,宣布“地无分南北,人无分老幼,皆有守土抗战之责”。至此,国共两党摒弃前嫌,抗日民族统一战线初步形成,中国进入全民族抗战阶段。

历史意义:民族觉醒的转折点

七七事变前,中国处于军阀割据、政治分裂的状态。面对外敌入侵,各党派、阶层空前团结:工人支援前线,农民为军队运送物资,知识分子以笔为枪唤醒民众。这场战争不再是单纯军事对抗,而是中华民族从涣散走向凝聚的转折点。

据统计,八年全面抗战期间,中国军民伤亡超过3500万人,直接经济损失达1000亿美元(按1945年币值)。但正是这种牺牲换来了国际地位的提升:1943年《开罗宣言》明确日本需归还侵占的中国领土,中国成为联合国创始会员国之一。历史学家黄仁宇评价:“抗战让中国从‘天下’意识转向现代国家观念。”

纪念活动:从历史记忆到精神传承

新中国成立后,7月7日被确立为“中国人民抗日战争纪念日”。每年这一天,社会各界通过多种形式缅怀先烈:

1. 国家公祭仪式:在北京中国人民抗日战争纪念馆,党和国家领导人向抗战烈士敬献花篮,幸存老兵代表讲述战场经历。

2. 学术研讨:中国社会科学院、军事科学院发布最新抗战研究成果,如近年公布的《日本侵华密电·七七事变》等档案。

3. 民间纪念:卢沟桥畔举办“醒狮”表演,寓意民族觉醒;南京、重庆等抗战重镇开展历史遗址徒步活动。

4. 青少年教育:全国中小学组织“重走抗战路”主题研学,学生亲手折叠千纸鹤悬挂于纪念馆,象征和平祈愿。

台湾同胞亦通过“抗战胜利纪念特展”等活动,共同铭记这段全民族的历史。正如抗战老兵郝柏村所言:“忘记历史就是背叛,但纪念历史不是为了延续仇恨,而是为了让悲剧不再重演。”

结语

87年过去,卢沟桥上的石狮仍静静凝视着永定河水。它们见证的不仅是硝烟与牺牲,更是一个民族在危难中迸发的生命力。七七抗战纪念日如同一座精神丰碑,提醒后人:和平需要捍卫,尊严源于自强。