万圣节在中国:文化碰撞、本土狂欢与争议全解析

万圣节在中国:文化碰撞、本土狂欢与争议全解析

每年10月31日,当西方国家的孩子们提着南瓜灯挨家挨户讨糖时,中国一线城市的街头正上演着一场别样的狂欢:年轻人戴着骷髅面具、披着吸血鬼斗篷,涌入商场和主题酒吧,而短视频平台上“中式恐怖”妆容的教程播放量破百万。这场源自凯尔特传统的节日,跨越重洋后在中国落地生根,成为观察文化融合与代际冲突的鲜活样本。

一、文化嫁接:从“鬼节禁忌”到“都市派对”

中国本土本有清明节、中元节等祭奠先人的传统,民间对“鬼怪”话题长期保持敬畏与回避。但万圣节的到来打破这一禁忌——它剥离了宗教内涵,以“无害化娱乐”的姿态被城市青年接纳。上海安福路的万圣节集市单日客流超10万人次,参与者更热衷将西方元素与中国符号混搭:有人扮成《西游记》里的白骨精,有人将僵尸新娘与京剧脸谱结合。这种解构式狂欢,被复旦大学社会学教授李明归纳为“文化符号的再创作实验”。

商业力量的推动不可忽视。据统计,2022年中国万圣节主题消费规模达47亿元,餐饮、娱乐、电商平台纷纷推出限定产品:星巴克的“幽灵蛋糕”、北京欢乐谷的“丧尸巡游”、淘宝“血浆胶囊”单品月销超5万件。消费主义为节日本土化注入持续动力。

二、代际裂痕:当Z世代遇见“文化保卫战”

年轻群体的创意越张扬,争议声浪越激烈。2023年成都Cosplay爱好者因扮装“黑白无常”乘坐地铁遭投诉,引发社交媒体热议。反对者认为此类行为“亵渎传统文化”,支持者则主张“娱乐应有包容度”。西南大学民俗学团队调研发现,45岁以上人群对万圣节的抵触率达68%,而18-25岁群体支持体验的比例超过83%。

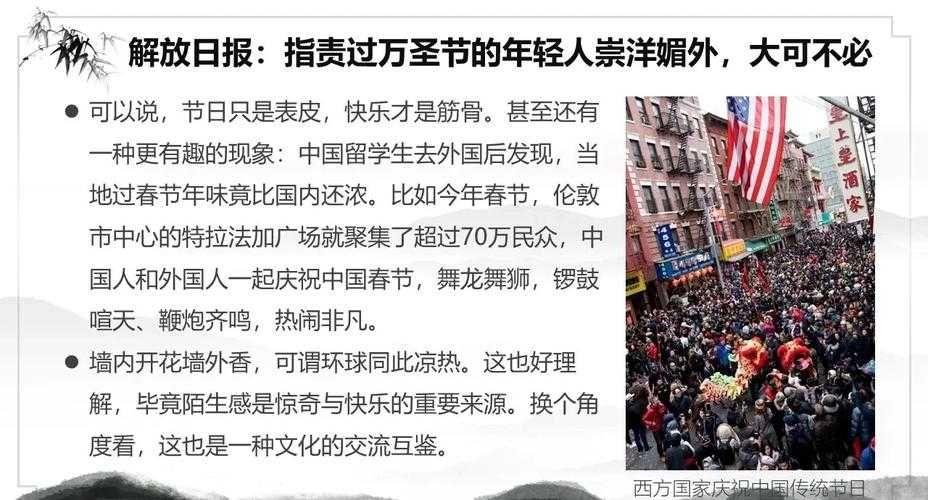

更深层的冲突在于文化话语权的争夺。部分学者引用《人民日报》评论,强调“警惕节日洋化冲击文化主体性”;但中国社科院《Z世代文化消费报告》指出,年轻人通过二次创作实现“文化反哺”——广州长隆乐园将西方吸血鬼与川剧变脸结合的表演,抖音相关视频获赞超2000万次。

三、争议漩涡:商业狂欢背后的隐忧

狂欢热潮中暗藏风险。2021年深圳某商场因道具过于逼真引发顾客恐慌,2022年杭州出现“万圣节cos医护人员”争议事件。市场监管部门开始加强管控,《上海市大型群众性活动安全管理条例》明确要求万圣节活动需提前备案。

文化挪用争议同样发酵。抖音博主将苗族银饰改造为“暗黑精灵套装”遭民族学者批评,知乎相关话题讨论超3万条。中央民族大学非遗保护中心提醒:“娱乐化改造需守住文化尊重的底线。”

十字路口的文化试验

当北京三里屯的“赛博菩萨”与纽约街头的“丧尸”通过社交媒体同框,这场文化实验早已超越节日本身。它折射出全球化时代文化融合的复杂性:既需要商业创新的推力,也不能缺失传统守护的定力。《新京报》援引文化学者观点称:“万圣节本土化能否持续,取决于能否找到娱乐性与文化敬畏的平衡点。”

数据显示,2023年天猫国际万圣节进口商品销量同比下降12%,而汉服品牌推出的“中国风恐怖套装”销量增长240%。这或许暗示着下一个转折点的到来——当新鲜感褪去后,真正扎根的永远是能与本土基因共鸣的文化形态。